《崛起》的第二部分为《纳粮中盐》。

为有效解决80万戍边将士的军需粮饷,洪武三年(1370),朱元璋采纳了山西阳曲(今太原)人中书左丞杨宪的建议,仿照北宋的“折中制”,实行“开中法”,动员商人向边地输送粮草,再向政府换取盐引,持引取盐,销盐致富。此法一出,运费省,边储充。

山西镇、大同镇、宣府镇作为重镇,军队数量最多,所需军饷最多,开中盐引量也最大。山西商人近水楼台,捷足先登,争相向大同仓、太原仓、宣府仓以至西北甘肃、宁夏等边镇运送粮草,换取盐引,而后进军河东、淮南和长芦三大盐场支盐,再销往全国各地。

山西商人以开中法为契机,纳粮中盐,获利颇丰,从此崛起。

展柜中陈列的《明实录》《明纪》《明史》对纳粮中盐的渊源均有记载。

《明实录》是明代历朝官修的编年体史书。书中记录了从明太祖朱元璋到明熹宗朱由校共15代皇帝、近260年的大量资料。此书,以朝廷诸司部院所呈缴的章奏、批件等为蓝本,以遣往各省的官员收辑的先朝事迹做补充,逐年记录着各个皇帝的诏敕、律令,以及政治、经济、文化等大事。共13部,2911卷,1600多万字,是有明一代史料的集大成者。具有重要史学价值,是研究明朝历史的基础史籍之一。

《明纪》是清代陈鹤编写的明史编年著作。60卷,比明通鉴略早成书,是明通鉴文字的一半略多,叙写比较简略,又多抄袭久书而成,但因为是较早的明史编年著作,起到了普及作用。

《明史》是二十四史中的最后一部,共332卷,是一部纪传体断代史,记载了自明太祖朱元璋洪武元年(公元1368年)至明思宗朱由检崇祯十七年(公元1644年)二百七十六年的历史。清朝顺治二年设立明史馆,纂修《明史》。

版面左侧是三大盐场图:分别为运城盐池、淮南盐场和长芦盐场。

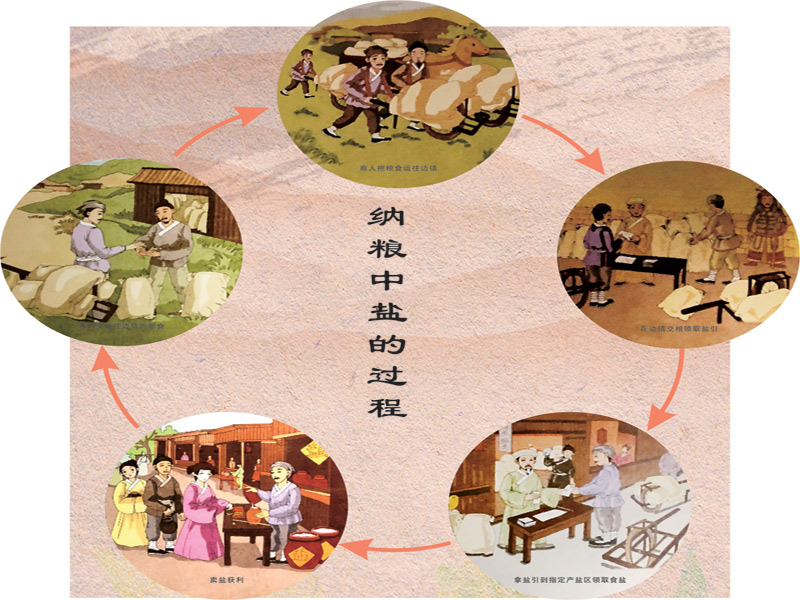

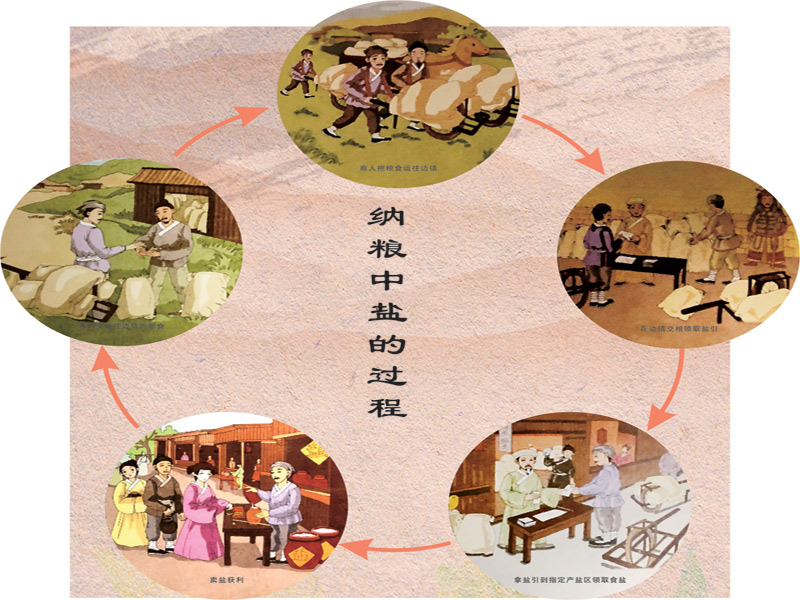

右上角是《纳粮中盐过程图》。

右下图是到边镇的运粮车队。

继续往右走,陈列的是有关盐商的图片资料。

其中有各省官盐发票、扬州山西盐商概览、义兴恒盐厂厂牌、

光绪二十八年盐运关卡通行证、

嘉庆十九年关于两准盐政的奏折、

盐商经营执照、经营盐的有关文书、

以及盐商经营执照、经营盐的有关文书、关于盐神庙的图有两幅:一是运城盐神庙;二是淮南盐宗祠的三位盐神。这三位盐神分别是神农氏时“煮海为盐”的夙沙氏;商末周初“举于鱼盐之中”的胶鬲;盐专营创使人管仲 。

图片中还有晋省盐课银、金元明清时山西各地的铸行银锭。

上一篇:崛起之《九边布防》

下一篇:崛起之《叶琪变法》